Durga Saptshati – First Chapter | श्री दुर्गा सप्तशती – पहला अध्याय

Durga Saptashati During 9 days of Navratri, it is significant to chant the sacred book of Durga Saptashati (दुर्गा सप्तशती). Durga Saptashati is a collection of 700 verses in glorification of Goddess Durga and the book describes various aspects of Devi. Due to number of Shloks, the book is known as Durga Saptashati i.e. 700 = 7*100 = Sapt*Shati. As the book is about the magnificence of Goddess Durga, it is also known as Devi Mahatamya (देवी महात्म्य). The book is recited loudly and clearly during Navratri, the process of reading the book ritualistically is known as Chandi Path (चण्डी पाठ). Durga Saptashati is part of Markandeya Purana and the collection of 700 verses is divided into 13 chapters. These 13 chapters are further divided into 3 sections which are known as First Episode, Middle Episode and Final Episode.

अध्याय 1

॥विनियोगः॥

ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्म ऋषि:, महाकाली देवता, गायत्री छंद:, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीजम, अग्निस्तत्वम, ऋग्वेद: स्वरूपम, श्रीमहाकालिप्रियार्थी प्रथमचरित्रजपे विनियोग।

अर्थ : ॐ – प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छन्द, नन्दा शक्ति, रक्तदन्ति का बीज, अग्रि तत्त्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्रीमहाकाली देवता की प्रसत्रता के लिये, प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है।

॥ध्यानम्॥

ओम ॐ खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्। नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्॥१॥

ओम नमशचंडिकायै

अर्थ : भगवान् विष्णुके सो जानेपर, मधु और कैटभको मारनेके लिये, कमलजन्मा ब्रह्माजीने, जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवीका मैं ध्यान करता (करती) हूँ। वे अपने दस हाथोंमें, खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुण्डि, मस्तक और शङ्ख धारण करती हैं। उनके तीन नेत्र हैं। वे समस्त अंगो मे दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं। उनके शरीरकी कान्ति, नीलमणिके समान है तथा वे दस मुख और दस पैरोंसे युक्त हैं।

ॐ चण्डीदेवी को नमस्कार है।

ॐ ऐं मार्कंडेय उवाच १॥

सावर्णी: सूर्यतन्यो यह मनु: कथ्यतेत्रष्टम:। निशामय तदुत्पतिं विटराद गदतो मम 2॥

अर्थ : मार्कण्डेय जी बोले – सूर्य के पुत्र साविर्णि, जो आठवें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः। स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः॥३॥

अर्थ : सूर्यकुमार महाभाग सवर्णि, भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मन्वन्तर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ।

स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः। सुरथो नाम राजाभूत्समस्ते क्षितिमण्डले॥४॥

अर्थ : पूर्वकाल की बात है, सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमण्डल पर अधिकार था ।

तस्य पॉलयः सम्पादकीय प्रजाः सोनानिवौरसां। बभुवुः शत्रवो भूपाः कोलाविविध्वंसिनस्तदा 5॥

अर्थ : वे प्रजा का अपने पुत्रों की भाँति धर्मपूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोलाविध्वंसी नाम के क्षत्रिय, उनके शत्रु हो गये।

तसय भवद्युद्धमतिप्रबलदंडिनः। नूनैरपि सव्वड कोलाविविध्वंसिभिर्जितः ॥६॥

अर्थ : राजा सुरथ की दण्डनीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ, युद्ध में उनसे परास्त हो गये।

ततः स्वपुरमायतो निजदेशधिपोत्रभाववत। आक्रां तः स महाभागस्थैस्तदा प्रबलारिभिः 7॥

अर्थ : तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आये, और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा। किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया।

अमात्यैरैबलीभिर्डुष्टैअरदुर्बलस्य दुरात्मभिः। कोशो बलं ककृत्क्रटं तत्रापिपुरे ततः ८॥

अर्थ : राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिये उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने, वहाँ उनकी राजधानी में भी, राजकीय सेना और खजाने को वहाँ से हथिया लिया।

ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः। एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्॥९॥

अर्थ : सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था। इसलिये वे शिकार खेलने के बहाने, घोड़े पर सवार हो, वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गये।

स तत्राश्रममद्राक्षीद् द्विजवर्यस्य मेधसः। प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम्॥१०॥

अर्थ : वहाँ उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा। जहाँ कितने ही हिंसक जीव, अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शान्त भाव से रह रहे थे।

तस्थौ कंचित्स कालं च मुनिना तेन सत्कृतः। इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्मुनिवराश्रमे॥११॥

अर्थ : मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। उन मुनिश्रेष्ठ के आश्रम में राजा सुरथ इधर-उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः।

मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्॥१२॥

अर्थ : फिर ममता से आकृष्टचित्त होकर उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे – पूर्वकाल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वहीं नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्रीगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं।

मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा। न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदामदः॥१३॥

अर्थ : जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा?

मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्स्यते। ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः॥१४॥

अर्थ : जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे-पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं को अनुसरण करते होंगे।

अनुवृत्तिं ध्रुवं तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम्। असम्यग्व्यशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम्॥१५॥

संचितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति। एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः॥१६॥

अर्थ : उन अपव्ययी लोगों के द्वारा, खर्च होते रहने के कारण अत्यन्त कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना भी खाली हो जायेगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे।

तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वैश्यमेकं ददर्श सः। स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः॥१७॥

अर्थ : एक दिन उन्होंने वहाँ मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा, और उससे पूछा – भाई, तुम कौन हो? वैश्य

अर्थात – व्यापारी समुदाय, व्यापार करने वाला सशोक इव कसमत्तवं दुर्मना इव लक्षयसे। इत्यकर्ण्य वचस्तास्य भूपते: प्राणयोदितम।

प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम् ॥१ ९॥

अर्थ : यहां तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखायी देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा

वैश्य उवाच॥२०॥ समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले॥२१॥

अर्थ : वैश्य बोला – राजन्! मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः।

विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम्॥२२॥

मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है।

अर्थ : मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः।

सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम्॥२३॥

अर्थ : इसलिये दुखी होकर मैं वन में चला आया हँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों का, स्त्री का और स्वजनों का कुशल है या नहीं। प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः।

किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतम्॥२४॥

अर्थ : इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं, अथवा उन्हें कोई कष्ट है?

कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः॥२५॥

अर्थ : वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं, अथवा दुराचारी हो गये हैं?

राजोवाच॥२६॥ यैर्निरस्तो भवाँल्लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः॥२७॥ तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम्॥२८॥

अर्थ : राजा ने पूछा – जिन लोभी स्त्री-पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है?

वैश्य उवाच॥२९॥ एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः॥३०॥

अर्थ : वैश्य बोला – आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सब ठीक है।

अर्थात, जिन लोभी रिश्तेदारों ने वैश्य को धन के लोभ में घर से निकाल दिया, उनके प्रति मन में स्नेह के विचार क्यों आ रहे है।

किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः।

यैः संत्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः॥३१॥

पतिस्वजनहार्दं च हार्दि तेष्वेव मे मनः।

किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते॥३२॥

अर्थ : किंतु क्या करूँ, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीयजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है।

यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु। तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते॥३३॥

अर्थ : महामते, गुणहीन बन्धुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है – इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिये मैं लंबी साँसें ले रहा हूँ, और मेरा हृदय अत्यन्त दु:खित हो रहा है।

करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्॥३४॥

अर्थ : उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी, उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिये क्या करुँ। मार्कंडेय उवाच 35

ततौ सहित विप्र तं मुनि समुपस्थितौ ॥3६॥

अर्थ : मार्कण्डेयजी कहते हैं – तदन्तर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य, दोनों साथ-साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए, और समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः।

कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथार्हं तेन संविदम्॥३७॥

उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ॥३८॥

अर्थ : उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया।

राजोवाच॥३९॥ भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्॥४०॥

अर्थ : राजा ने कहा – भगवन् मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइये। दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना।

ममत्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि॥४१॥

अर्थ : मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दु:ख देती है। मुनिश्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके सम्पूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम।

अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः॥४२॥

अर्थ : यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भाँति मुझे उसके लिये दु:ख होता है, यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने, इसको छोड़ दिया है। स्वजनें चा संत्यक्तस्तु हरदी तथाप्यति। विसमेष और हं च द्ववप्यत्यंतदुःः: ४३॥

अर्थ : स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यन्त स्नेह है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं।

दृष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ। तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि॥४४॥

अर्थ : जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिये भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग! हम दोनों समझदार है; तो भी हममें जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है?

ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता॥४५॥

अर्थ : विवेक शून्य पुरुष की भाँति मुझमें और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखायी देती है।

ऋषिरुवाच॥४६॥ ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे॥४७॥

अर्थ : ऋषि बोले – महाभाग! विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। विषयश्च महाभागयाति चैवं पृथक् पृथक्।

दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे॥४८॥

अर्थ : इसी प्रकार विषय भी सबके लिये अलग-अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, और दूसरे रात में ही नहीं देखते। केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः।

ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु ते न हि केवलम्॥४९॥

अर्थ : तथा कुछ जीव ऐसे हैं, जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। यतो ही ज्ञानिन: सर्वेक्षण पसुपाक्षीमृगदय:।

ज्ञानं च तन्मनुष्यानां यत्तेषाँ मृगपक्षीनाम् ५०

अर्थ : पशु-पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है, जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः।

ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषु॥५१॥

अर्थ : तथा जैसी मनुष्यों की होती है, वैसी ही उन मृग-पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय: दोनों में समान ही हैं। कणमोक्षादृतान्मोहात्पीड्यमानानपि क्षुधा।

मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति॥५२॥

अर्थ : समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, यह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी, लोभवश अपने किये हुए उपकार का बदला पाने के लिये, पुत्रों की अभिलाषा करते हैं?

लोभात्प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि। तथापि ममतावर्त्ते मोहगर्ते निपातिताः॥५३॥

महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा। तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः॥५४॥

अर्थ : यद्यपि, उन सबमें समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म-मरण की परम्परा बनाये रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा, ममतामय भँवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराये जाते हैं। इसलिये, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिये। महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत्।

ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा॥५५॥

अर्थ : जगदीश्वर भगवान विष्णु की योगनिद्रारूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति।

तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्॥५६॥

अर्थ : वे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिये, वरदान देती हैं। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये।

सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी॥५७॥ संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी॥५८॥

अर्थ : वे ही पराविद्या, संसार-बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी, तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं।

राजोवाच॥५९॥ भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान्॥६०॥

अर्थ : राजा ने पूछा – भगवन, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं?

ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज। यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा॥६१॥ तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर॥६२॥

अर्थ : ब्रह्मन्! उनका अविर्भाव कैसे हुआ? तथा उनके चरित्र कौन-कौन हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षे, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ।

ऋषिरुवाच॥६३॥ नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्॥६४॥ तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा॥६५॥

अर्थ : ऋषि बोले – राजन्! वास्तव मे तो वे देवी नित्यस्वरूपा ही हैं। सम्पूर्ण जगत् उन्हीं का रूप है, तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकटय अनेक प्रकार से होता है। वह मुझ से सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिये प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं।

उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते॥६६॥ आस्तीर्य शेषमभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः। तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ॥६७॥

अर्थ : कल्प (प्रलय) के अन्त में सम्पूर्ण जगत् जल में डूबा हुआ था। सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शय्या बिछाकर योगनिद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे। उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मुध और कैटभ के नाम से विख्यात थे।

विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः॥६८॥

अर्थ : वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गये। प्रजापति ब्रह्माजी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया, और भगवान को सोया हुआ देखा, तो सोचा की मुझे कौन बचाएगा।

दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्। तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः॥६९॥

अर्थ : एकाग्रचित्त होकर ब्रम्हाजी भगवान विष्णु को जगाने के लिए, उनके नेत्रों में निवास करने वाली योगनिद्रा की स्तुति करने लगे, जो विष्णु भगवान को सुला रही थी।

विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम्*। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्॥७०॥ निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥७१॥

अर्थ : जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली, तथा तेज:स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रादेवी की ब्रह्माजी स्तुति करने लगे।

ब्रह्मोवाच॥७२॥ त्वं स्वाहा त्वं स्वधां त्वं हि वषट्कारःस्वरात्मिका॥७३॥

अर्थ : ब्रह्मा जी ने कहा – देवि तुम्हीं स्वाहा, तुम्हीं स्वधा और तम्ही वषट्कार हो। स्वर भी, तुम्हारे ही स्वरूप हैं। सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता।

अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः॥७४॥

अर्थ : तुम्हीं जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में, अकार, उकार, मकार – इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्हीं स्थित हो, तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिन्दुरूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्हीं हो।

त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा। त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्॥७५॥

अर्थ : देवि! तुम्हीं संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवि! तुम्हीं इस विश्व ब्रह्माण्ड को धारण करती हो। तुम से ही इस जगत की सृष्टि होती है।

त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने॥७६॥

अर्थ : तुम्हीं से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में, सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवि! इस जगत की उत्पप्ति के समय तुम सृष्टिरूपा हो, पालन-काल में स्थितिरूपा हो तथा कल्पान्त के समय संहाररूप धारण करने वाली हो।

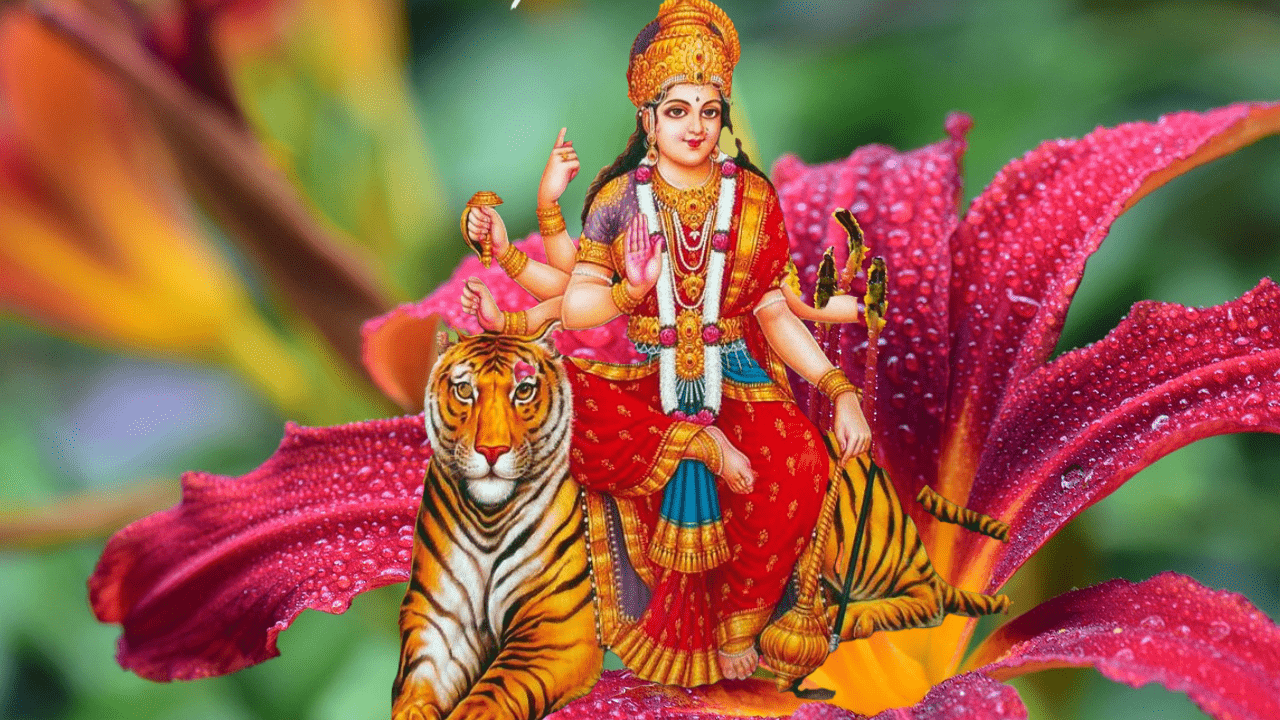

तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः॥७७॥ महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी॥७८॥

अर्थ : तुम्हीं महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम्हीं तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो।

कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा॥७९॥

अर्थ : भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्हीं हो। तुम्हीं श्री, तुम्हीं ईश्वरी, तुम्हीं ह्रीं और तुम्हीं बोधस्वरूपा बुद्धि हो।

लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा॥८०॥

अर्थ : लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शान्ति और क्षमा भी तुम्हीं हो। तुम खङ्गधारिणी, शूलधारिणी, घोररूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो।

शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा। सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी॥८१॥

अर्थ : बाण, भुशुण्डी और परिघ – ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। सौम्य अर्थात विनम्रता, शीतलता, सुशीलता, कोमलता इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुन्दर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा तुम अत्याधिक सुन्दरी हो।

परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। यच्च किंचित्क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके॥८२॥

अर्थ : पर और अपर – सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्हीं हो। सर्वस्वरूपे देवि! कहीं भी सत्-असत् रूप जो कुछ वस्तुएँ हैं और उन सबकी जो शक्ति है, वह तुम्हीं हो।

तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्॥८३॥

अर्थ : ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है।

सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च॥८४॥

अर्थ : मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है।

कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता॥८५

अर्थ : अत: तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवि! तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो।

मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ। प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु॥८६॥ बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ॥८७॥

अर्थ : ये जो दोनों असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो, और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों असुरों को, मधु और कैटभ को, मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो।

ऋषिरुवाच॥८८॥ एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा॥८९॥ विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ। नेत्रास्यनासिकाबाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः॥९०॥ निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः। उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः॥९१॥

अर्थ : ऋषि कहते हैं – राजन्! जब ब्रह्मा जी ने वहाँ, मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से, भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योगनिद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर, अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजी की दृष्टि के समक्ष खडी हो गयी। योगनिद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन, उस एकार्णव के जल में शेषनाग की शय्या से जाग उठे।

एकार्णवेऽहिशयनात्ततः स ददृशे च तौ। मधुकैटभो दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ॥९२॥

अर्थ : फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा, मधु और कैटभ, अत्यन्त बलवान तथा परक्रमी थे और

क्रोधरक्तेक्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ। समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः॥९३॥

अर्थ : क्रोध से ऑंखें लाल किये ब्रह्माजी को खा जाने के लिये उद्योग कर रहे थे।

पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः। तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ॥९४॥ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्॥९५॥

अर्थ : तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ पाँच हजार वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यन्त बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। तब महामाया ने उन्हें मोह में डाल दिया। और वे भगवान विष्णु से कहने लगे – हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। तुम हम लोगों से कोई वर माँगो।

श्रीभगवानुवाच॥९६॥ भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि॥९७॥

अर्थ : श्री भगवान् बोले – यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो, तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ।

किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मम॥९८॥

अर्थ : बस इतना सा ही मैंने वर माँगा है। यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है।

ऋषिरुवाच॥९९॥ वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्॥१००॥

अर्थ : ऋषि कहते हैं – उन दैत्यो को अब अपनी भूल मालूम पड़ी। उन्होंने देखा की सब जगह पानी ही पानी है, और कही भी, सुखा स्थान नहीं दिखाई दे रहा है। कल्प – प्रलय के अन्त में सम्पूर्ण जगत् जल में डूबा हुआ था।

विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः। आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता॥१०१॥

अर्थ : तब कमलनयन भगवान से कहा – जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो।

ऋषिरुवाच॥१०२॥ तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता। कृत्वा चक्रेण वै च्छिन्ने जघने शिरसी तयोः॥१०३॥

अर्थ : ऋषि कहते हैं- तब तथास्तु कहकर, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने, उन दोनों के मस्तक अपनी जाँघ पर रखकर चक्र से काट डाले। एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम्। प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः श्रृणु वदामि ते॥ ऐं ॐ॥१०४॥

अर्थ : इस प्रकार ये देवी महामाया, ब्रह्माजी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थीं। अब पुनः तुम से उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः॥१॥

दुर्गा सप्तशती की मुख्य सूची पिछला पाठ : सप्तशती न्यासः

Meaning in English:

Markandey ji says so : Savarni {Savarni was so called because he was the son of Savarna, Surya’s wife. He became King Suratha in the second (Svarocisa) manvantara.} son of Surya, is called the eighth Manu. Listen , while I describe in detail about his birth, how Savarni, illustrious son of Surya, became the lord of the (eighth)Manvantara {One cycle of creation is divided into fourteen manvantaras. The period ruled over by one Manu is called a Manvantara. There are, therefore, fourteen Manus as follows: Svayambhuva, Svarocisa, Uttama, Tamasa, Raivata, Caksusa, Vaivasvata, Savarni, Daksha-savarni, Brahma-savarni, Dharma-savarni, Rudra-savarni, Deva-savarni, and Indra-savarni. } by the grace of Mahamaya {One of the names of the Divine Mother}.

In former times there was a king named Suratha, born of the Chitra dynasty, ruling over the whole world in the period of Svarocisa. He protected his subjects duly like his own children. At that time the kings, who were the destroyers of the colavidhwansi, became his enemies.

He, the wielder of powerful weapons, fought a battle with the destroyers of Kolas, but was defeated by them though they were a small force. Then he returned to his own city, and ruled over his won country. Then that illustrious king was attacked by those powerful enemies.

Even in his own city, the king, (now) bereft of strength, was robbed of his treasury and army by his own powerful, vicious and evil-disposed ministers. Thereafter, deprived of this sovereignty, the king left alone on horse-back for a dense forest, under the pretext of hunting.

He saw there the hermitage of Medhas- the supreme among the twice-born – inhabited by wild animals which were peaceful, and graced by the disciples of the sage. Entertained by the sage, Suratha spent some time moving about in the hermitage of the great sage.

There then overcome with attachment, he fell into the thought, ‘I do not know whether the capital (which was) well guarded by my ancestors and recently deserted by me is being guarded righteously or not by my servants of evil conduct. I do not know what enjoyments my chief elephant, heroic and always elated, and now fallen into the hands of my foes, will get. Those who were my constant followers and received favor, riches and food from me, now certainly pay homage to other kings. The treasure which I gathered with great care will be squandered by those constant spendthrifts, who are addicted to improper expenditures.’

The king was continually thinking of these and other things. Near the hermitage of the Brahamana he saw a merchant, and asked him: ‘Ho! Who are you? What is the reason for your coming here? Wherefore do you appear as if afflicted with grief and depressed in mind?’ Hearing this speech of the king, uttered in a friendly spirit, the merchant bowed respectfully and replied to the king.

The merchant said : ‘I am a merchant named Samadhi, born in a wealthy family. I have been cast out by my sons and wife, who are wicked through greed of wealth. My wife and sons have misappropriated my riches, and made me devoid of wealth. Cast out by my trusted kinsmen, I have come to the forest grief-stricken. Dwelling here, I do not know anything as regards good of bad of my sons, kinsmen and wife. At present is welfare or ill-luck theirs at home? How are they? Are my sons living good or evil lives?’

The king said : ‘Why is your mind affectionately attached to those covetous folk, your sons, wife and others, who have deprived you of your wealth?’

The merchant said: ‘This very thought has occurred to me, just as you have uttered it. What can I do? My mind does not become hard; it bears deep affection to those very persons who have driven me out in their greed for wealth, abandoning love for a father and attachment to one’s master and kinsmen. I do not comprehend although, I know it. O noble hearted king, how it is that the mind is prone to love even towards worthless kinsmen. On account of them I heave heavy sighs and feel dejected. What can I do since my mind does not become hard towards those unloving ones?

Markandeya said : Then O Brahmana, the merchant Samadhi and the noble king together approached the sage (Medhas); and after observing the etiquette worthy of him and as was proper, they sat down and conversed (with him ) on some topics.

The king said : ‘Sir, I wish to ask you one thing. Be pleased to reply to it. Without the control of my intellect, my mind is afflicted with sorrow. Though I have lost the kingdom, like an ignorant man- though I know it- I have an attachment to all the paraphernalia of my kingdom. How is this, O best of sages? And this merchant has been disowned by this children, wife and servants, and forsaken by his own people; still he is inordinately affectionate towards them. Thus both he and I, drawn by attachment towards objects whose defects we do know, are exceedingly unhappy. How this happens, then, sir, that though we are aware of it, this delusion comes? This delusion besets me as well as him, blinded as we are in respect of discrimination.’

The rishi said : Sir, every being has the knowledge of objects perceivable by the senses. And object of sense reaches it in various ways. Some beings are blind by day, and others are blind by night; some beings have equal sight both by day and night. Human beings are certainly endowed with knowledge, but they are not the only beings ( to be so endowed), for cattle, birds, animals and other creatures also cognize (objects of senses).

The knowledge that men have, birds and beasts too have; and what they have men also possess; and the rest (like eating and sleeping) is common to both of them. Look at these birds, which though they possess knowledge, and are themselves distressed by hunger are yet, because of the delusion, engaged in dropping grains into the beaks of their young ones. Human beings are, O tiger among men, attached to their children because of greed for return help. Do you not see this? Even so men are hurled into the whirlpool of attachment, the pit of delusion, through the power of Mahamaya ( the Great Illusion), who makes the existence of the world possible. Marvel not at this. this Mahamaya is the Yoganidra, of Vishnu, the Lord of the world. It is by her the world is deluded. Verily she, the Bhagavati, the Mahamaya forcibly drawing the minds of even the wise, throws them into delusion. She creates this entire universe, both moving and unmoving. It is she who, when propitious, becomes a boon-giver to human beings for their final liberation. She is the supreme knowledge, the cause of final liberation, and eternal; she is the cause of the bondage of transmigration and the sovereign over all lords.

The king said : ‘Venerable sir, who is that Devi whom you call Mahamaya? How did she come into being, and what is her sphere of action, O Brahmana? What constitutes her nature? What is her form? Wherefrom did she originate? All that I wish to hear from you, O you supreme among the knowers of Brahman.’

The Rishi said: She is eternal, embodied as the universe. By her all this is pervaded. Nevertheless she incarnates in manifold ways; hear it from me. When she manifests herself in order to accomplish the purposes of the devas, she is said to be born in the world, though she is eternal. At the end of a kalpa when the universe was one ocean( with the waters of the deluge) and the adorable Lord Vishnu stretched out on Sesa and took the mystic slumber, tow terrible asuras, the well-known Madhu and Kaitabha, sprung into being from the dirt of Vishnu’s ears, sought to slay Brahma; Brahma, the father of beings, was sitting in the lotus( that came out) from Vishnu’s navel. Seeing these two fierce asuras and Janardhana asleep, and with a view to awakening Hari, (Brahma) with concentrated mind extolled Yoganidra, dwelling in Hari’s eyes. The resplendent Lord Brahma extolled the incomparable Goddess of Vishnu, Yoganidra, the queen of cosmos, the supporter of the worlds, the cause of the sustentation and dissolution alike (of the universe).

Brahma said: ‘You are Svaha and Svadha. You are verily the Vasatkara and embodiment of Svara. You are the nectar. O eternal and imperishable One, you are the embodiment of the threefold mantra. You are half a matra, though eternal. You are verily that which cannot be uttered specifically. You are Savitri and the supreme Mother of the devas.

By you this universe is borne, by you this world is created. By you it is protected, O Devi and you always consume it at the end. O you who are (always) of the form of the whole world, at the time of creation you are of the form of the creative force, at the time of sustentation you are of the form of the protective power, and at the time of the dissolution of the world, you are of the form of the destructive power. You are the supreme knowledge as well as the great nescience, the great intellect and contemplation, as also the great delusion, the great devi as also the great asuri.

You are the primordial cause of everything, bringing into force the three qualities. You are the dark night of periodic dissolution. You are the great night of final dissolution, and the terrible night of delusion. You are the goddess of good fortune, the ruler, modesty, intelligence characterized by knowledge, bashfulness, nourishment, contentment, tranquility and forbearance. Armed with sword, spear, club, discus, conch , bow, arrows, slings and iron mace, you are terrible( and at the same time) you are pleasing, yea more pleasing than all the pleasing things and exceedingly beautiful. You are indeed the supreme Isvari, beyond the high and low.

‘And whatever of wherever a thing exists, conscient( real) or non-conscient (unreal), whatever power all that possesses is yourself. O you who are the soul of everything, how can I extol you (more than this)? By you, even he who creates, sustains and devours the world, is put to sleep. Who is here capable of extolling you? Who is capable of praising you, who have made all of us- Vishnu, myself and Shiva- take our embodied forms? O Devi, being lauded thus, bewitch these two unassailable asuras Madhu and Kaitabha with your superior powers. Let Vishnu, the Master of the world, be quickly awakened from sleep and rouse up his nature to slay these two great asuras.’

The Rishi said: There, the Devi of delusion extolled thus by Brahma, the creator, in order to awaken Vishnu for the destruction of Madhu and Kaitabha, drew herself out from His eyes, mouth, nostrils, arms, heart and breast, and appeared in the sight of Brahma of inscrutable birth. Janardana, Lord of the universe, quitted by her, rose up from His couch on the universal ocean, and saw those two evil(asuras), Madhu and Kaitabha, of exceeding heroism and power, with eyes red in anger, endeavoring to devour Brahma. Thereupon the all-pervading Bhagavan Vishnu got up and fought with the asuras for five thousand years, using his own arms as weapons. And they, frenzied with their exceeding power, and deluded by Mahamaya, exclaimed to Vishnu, ‘ Ask a boon from us.’

Bhagavan(Vishnu) said: ‘If you are satisfied with me, you must both be slain by me now. What need is there of any other boon here? My choice is this much indeed.’

The Rishi said: Those two(asuras), thus bewitched (by Mahamaya), gazing then at the entire world turned into water, told Bhagavan, the lotus eyed One, ‘Slay us at the spot where the earth is not flooded with water.’

The Rishi said: Saying ‘Be it so’, Bhagavan(Vishnu), the great wielder of conch, discus and mace, took them on His loins and there severed their heads with His discus. Thus, she (Mahamaya) herself appeared when praised by Brahma. Now listen again the glory of this Devi. I tell you.

Here ends the first chapter called ‘The slaying of Madhu and Kaitabha’ of Devi mahatmya in Markandeya purana, during the period of Savarni, the Manu.

Leave a comment